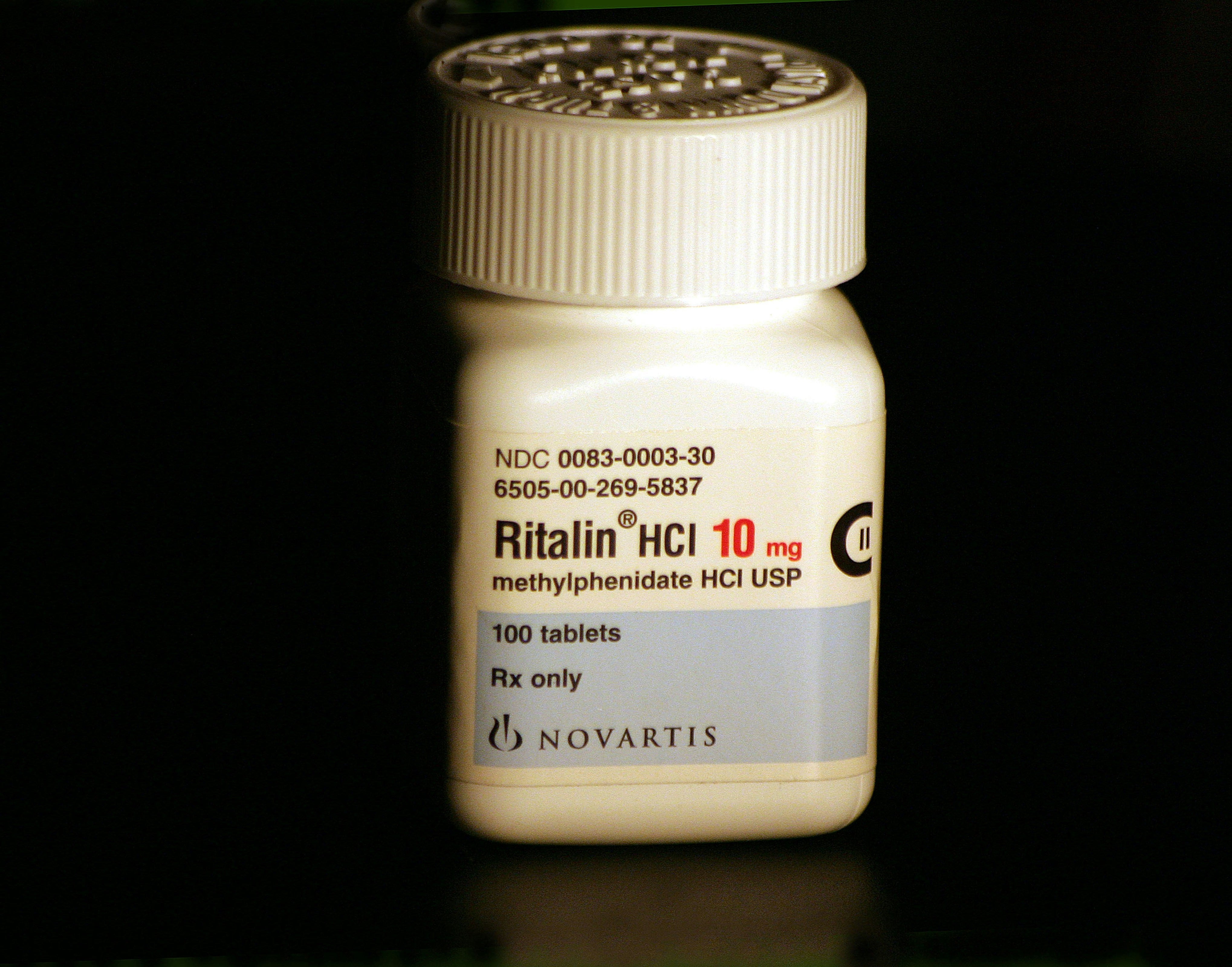

Ritalin – der Markenname für den Wirkstoff Methylphenidat – ist vielen als Medikament zur Behandlung von ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) bekannt. Doch darüber hinaus hat es sich einen Ruf als „Hirndoping“ verschafft: Immer mehr Studierende und Berufstätige nutzen Ritalin off-label, um ihre Konzentration und Leistungsfähigkeit zu steigern. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die medizinische Anwendung von Ritalin, seine Wirkungsweise sowie Risiken und Nebenwirkungen. Zudem beleuchten wir die gesellschaftliche Nutzung als Gehirn-Booster, diskutieren Kritikpunkte und ethische Fragen – und stellen schließlich natürliche Alternativen vor, die legal, pflanzlich und rezeptfrei erhältlich sind, etwa in Smartshops wie happyflower.io.

- 1. Key Takeaways

- 2. Was ist Ritalin? Medizinische Anwendung und Wirkungsweise

- 3. Risiken und Nebenwirkungen von Ritalin

- 4. Ritalin als Hirndoping in Studium und Beruf

- 5. Kritik und ethische Fragen

- 6. Natürliche Alternativen zur Konzentrations- und Leistungssteigerung

- 7. Fazit

- 8. FAQ zu Ritalin & Alternativen

Key Takeaways

- Ritalin (Methylphenidat) wird medizinisch vor allem bei ADHS und Narkolepsie eingesetzt.

- Nebenwirkungen reichen von Schlafstörungen über Herzrasen bis hin zu Abhängigkeit bei Missbrauch.

- Hirndoping unter Studierenden ist verbreitet, bringt aber kaum objektive Leistungssteigerung.

- Ethische Fragen: Fairness, Druck und ungleiche Chancen sind zentrale Kritikpunkte.

- Natürliche Alternativen wie Rhodiola, Ginseng, Guarana oder L-Theanin + Koffein sind legal, sanft und frei verkäuflich – ideal im Smartshop-Kontext.

Was ist Ritalin? Medizinische Anwendung und Wirkungsweise

Ritalin ist ein zentrales Nervensystem stimulierendes Medikament, das hauptsächlich bei ADHS zum Einsatz kommt. Sein Wirkstoff Methylphenidat erhöht die Verfügbarkeit der Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin im Gehirn, indem er deren Wiederaufnahme in die Nervenzellen blockiert. ADHS-Patienten leiden vermutlich unter einer gestörten Signalübertragung durch diese Botenstoffe – was Aufmerksamkeitsdefizite, Hyperaktivität und Impulsivität zur Folge hat. Ritalin verlängert die Wirkung von Dopamin und Noradrenalin, wodurch Aufmerksamkeit und Impulskontrolle verbessert werden können.

Hauptsächlich wird Ritalin bei Kindern ab 6 Jahren und Jugendlichen mit ADHS verschrieben, insbesondere wenn typische Symptome wie stark verkürzte Aufmerksamkeitsspanne, ausgeprägte Hyperaktivität und Impulsivität vorliegen. Wichtig zu betonen ist, dass Ritalin ADHS nicht heilt, sondern die Symptome unterdrückt – eine kontinuierliche Einnahme und begleitende Verhaltenstherapie sind meist erforderlich. Inzwischen kann Methylphenidat auch Erwachsenen verordnet werden, sofern bei ihnen seit der Kindheit ADHS bekannt ist. Darüber hinaus findet Ritalin Anwendung in der Therapie der Narkolepsie (Schlafkrankheit), wo seine antriebssteigernde Wirkung hilft, die extreme Tagesmüdigkeit der Betroffenen zu lindern.

Risiken und Nebenwirkungen von Ritalin

Ritalin ist verschreibungspflichtig und unterliegt wegen seines Missbrauchspotenzials in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz – die Abgabe erfolgt nur auf spezielles BtM-Rezept unter strenger ärztlicher Kontrolle . Wie jedes starke Medikament bringt Ritalin Nebenwirkungen und Risiken mit sich. Häufig beobachtet werden zum Beispiel Appetitminderung (mitunter verbunden mit Wachstumsverzögerungen bei Kindern), Magen-Darm-Beschwerden wie Bauchschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen, vermehrtes Schwitzen, sowie Schlafstörungen (bis hin zu Schlaflosigkeit). Viele Patienten berichten über Nervosität, innere Unruhe und Reizbarkeit, einige entwickeln Kopfschmerzen, Schwindel oder Herzklopfen/Herzrasen unter der Medikation . In manchen Fällen kann es auch zu Zittern oder Stimmungseinbrüchen bis hin zu Depressionen kommen .

Bei Überdosierung oder missbräuchlicher Einnahme sind schwere Folgen möglich: Dann kommt es zu einer Überreizung des zentralen Nervensystems mit Symptomen wie starkem Blutdruckanstieg, beschleunigtem Puls, Herzrhythmusstörungen, Angstzuständen oder sogar psychotischen Zuständen (Wahnvorstellungen, Halluzinationen) und Krampfanfällen. In solchen Fällen besteht akute Gesundheitsgefahr und es ist unverzüglich ärztliche Hilfe nötig. Nicht zuletzt kann längerfristiger unsachgemäßer Gebrauch von Ritalin zu Abhängigkeit führen – daher der strenge gesetzliche Rahmen für dieses Medikament .

Ritalin als Hirndoping in Studium und Beruf

Trotz der genannten Risiken hat Ritalin sich einen Namen als „Hirndoping-Mittel“ gemacht. Ursprünglich wird es vor allem Kindern mit ADHS verschrieben, um sie ruhiger und aufmerksamer zu machen. Bei gesunden Menschen zeigt Ritalin jedoch den gegenteiligen Effekt: Es wirkt aufputschend, macht wach und konzentriert – und gilt daher als die Hirndoping-Substanz schlechthin . Es ist längst bekannt, dass viele Schüler, Studierende und auch Berufstätige ohne medizinische Indikation zu Ritalin greifen, um länger lernen oder arbeiten zu können .

Doch wie verbreitet ist dieses Neuro-Enhancement tatsächlich? Studien zeigen ein uneinheitliches Bild, aber die Größenordnung ist nicht zu vernachlässigen. So ergab eine Befragung an Schweizer Universitäten, dass 4,1 % der Studierenden schon einmal Ritalin (ohne Rezept) als Lernhilfe ausprobiert haben . Betrachtet man alle Substanzen, die zum Zweck des Hirndopings eingenommen werden (inklusive weiterer Medikamente, Drogen oder auch Alkohol zur Beruhigung), so hatte etwa jeder siebte Student bereits Erfahrung mit pharmakologischer Leistungssteigerung. Ähnliche Umfragen in Deutschland kommen zu vergleichbaren Quoten – das Gesundheitsministerium schätzte den Anteil dopender Studierender 2017 auf rund 6 % .

Die erhoffte Wirkung von Ritalin & Co. ist klar: Man möchte wacher sein, länger konzentriert lernen, eventuell Lampenfieber reduzieren und somit bessere Noten oder Arbeitsergebnisse erzielen . Viele Nutzer berichten tatsächlich von einem Gefühl gesteigerter Konzentration und Fokussierung unter Ritalin. Objektiv nachweisen lässt sich der Nutzen allerdings kaum. Weder erbrachte die erwähnte Schweizer Studie einen pharmakologischen Beleg für verbesserte Hirnleistung , noch sind Ergebnisse kognitionswissenschaftlicher Untersuchungen ermutigend: Subjektiv mag man sich leistungsfähiger fühlen, die gemessene Leistung (z. B. Merkfähigkeit) verbessert sich durch Hirndoping oft gar nicht oder kann sogar schlechter ausfallen. Häufig geht es den Nutzern letztlich vor allem darum, länger wach zu bleiben oder ein Gefühl von Kontrolle und Selbstvertrauen in Stressphasen zu gewinnen – Effekte, die indirekt zwar hilfreich sein können, aber keinen „Turbo“ fürs Gehirn im engeren Sinne darstellen.

Dem gegenüber stehen sehr reale Risiken des Missbrauchs: Ohne ärztliche Überwachung dosieren viele nach Gefühl – nimmt man zu wenig, bleibt die erwünschte Wirkung aus; nimmt man zu viel, kann die Leistungsfähigkeit sogar schlechter sein als ohne Doping . Hinzu kommt die Palette an Nebenwirkungen, die bereits beschrieben wurde. Professor Guido Mehlkop von der Uni Erfurt warnt, dass Laien die vielfältigen Risiken unterschätzen: Die möglichen Nebenwirkungen reichen von Müdigkeit, Schwindel oder Übelkeit über langfristige Schädigungen von Leber und anderen Organen bis hin zu ernsthaften psychischen Störungen wie z.B. drohender Amphetamin-Psychose bei andauerndem Missbrauch . Außerdem bewegt man sich rechtlich in einer Grauzone oder Illegalität, wenn Rezepte unrechtmäßig erworben werden – von möglichen Konsequenzen im Studium oder Job ganz zu schweigen.

Kritik und ethische Fragen

Die zunehmende kognitive Aufrüstung durch Pillen wirft wichtige ethische Fragen auf. Viele Fachleute sehen Hirndoping kritisch und ziehen Parallelen zum Doping im Sport. Fairness und Chancengleichheit stehen dabei im Zentrum der Debatte. So argumentieren Ethiker und Bildungsforscher, dass der Einsatz von leistungssteigernden Medikamenten ohne medizinischen Grund gegen die Prinzipien akademischer Redlichkeit verstößt . Wissenschaftliche oder berufliche Leistung sollte aus eigener Anstrengung, Kreativität und Motivation entstehen – nicht durch chemische Abkürzungen. Hirndoping verletzt diese Norm und könne als unehrliches Verhalten ähnlich wie Plagiate oder Datenfälschung angesehen werden .

Zudem werden Normen der Fairness tangiert: Wenn sich Dopende mithilfe von Medikamenten Vorteile verschaffen, geraten andere unter Zugzwang. Studierende, die keinen Zugang zu Ritalin & Co. haben, es sich nicht leisten können oder aus Gesundheitsbedenken darauf verzichten, stehen plötzlich schlechter da . Dies schafft einen indirekten Druck, ebenfalls nachzuhelfen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten . In der Konsequenz droht eine Spirale: Was als individueller Boost begann, könnte in einer breiteren „Doping-Epidemie“ münden, bei der immer mehr Menschen Pillen schlucken, um mithalten zu können .

Schließlich stellt sich die grundsätzliche Frage, ob wir als Gesellschaft leistungssteigernde Psychopharmaka für Gesunde überhaupt akzeptieren wollen. Mediziner und Ethikräte diskutieren, ob man dem Wunsch nach immer mehr Leistung einfach nachgeben sollte, obwohl keine Krankheit vorliegt – vor allem angesichts der Tatsache, dass die Nutzer dafür erhebliche Gesundheitsrisiken in Kauf nehmen . Befürworter von Neuro-Enhancement wie der Philosoph Nick Bostrom weisen zwar hypothetisch darauf hin, dass bei völlig sicheren Mitteln eine Nutzenabwägung anders aussehen könnte . Der aktuelle Konsens mahnt jedoch zur Vorsicht: Hirndoping ist weder ein nachhaltiger noch fairer Weg, gesellschaftlichen Leistungsdruck zu bewältigen.

Natürliche Alternativen zur Konzentrations- und Leistungssteigerung

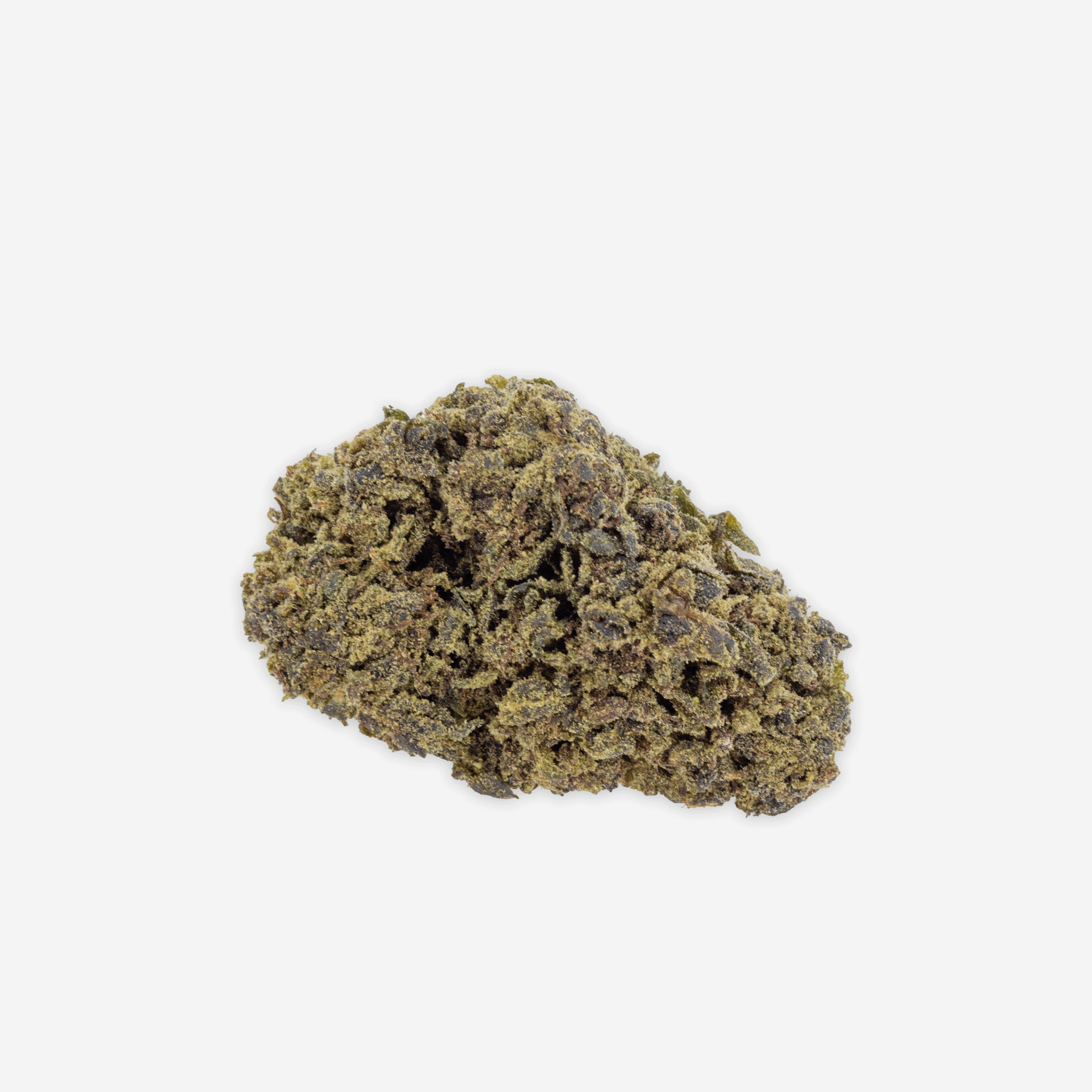

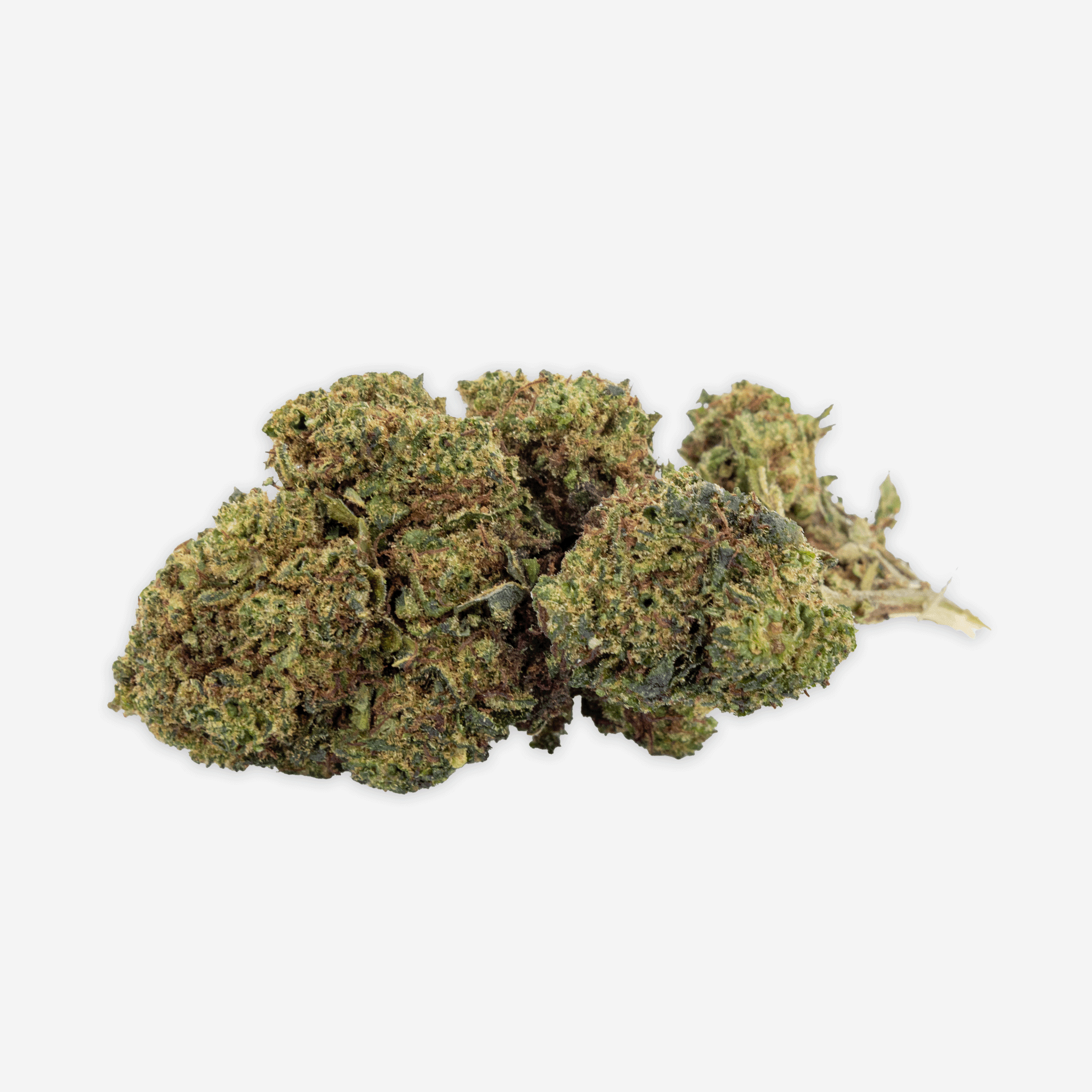

Angesichts der Risiken von Ritalin und anderer „Smart Drugs“ wenden sich viele Menschen der Suche nach natürlichen Alternativen zu. Diese versprechen einen Konzentrations- oder Energiekick, ohne rezeptpflichtige Medikamente einzunehmen. Tatsächlich bietet die Natur einige pflanzliche Stoffe und Nahrungsergänzungsmittel, die wachmachend, konzentrationsfördernd oder stressmindernd wirken. Solche Mittel sind legal und frei verkäuflich – und werden auch in Smartshops (wie beispielsweise happyflower.io) angeboten. Natürlich handelt es sich hier nicht um Wundermittel; die Effekte fallen meist milder aus als bei pharmazeutischen Stimulanzien. Dennoch können sie unterstützend wirken, insbesondere in Kombination mit ausreichend Schlaf, Bewegung und einer gesunden Ernährung. Im Folgenden einige natürliche Nootropika und pflanzliche Aufputschmittel, die häufig als Alternativen genannt werden:

- Rhodiola rosea (Rosenwurz): Eine aus der traditionellen Medizin Osteuropas stammende Adaptogene Pflanze, die bei Stress und Müdigkeit eingesetzt wird. Extrakte der Rosenwurz-Wurzel gelten als Stresspuffer und Anti-Müdigkeitsmittel. Studien am Menschen deuten darauf hin, dass Rhodiola die geistige Leistungsfähigkeit (z.B. Konzentration, Aufmerksamkeit) verbessern und Erschöpfung in Stresssituationen verringern kann. Viele Anwender berichten von erhöhter mentaler Klarheit und Ausdauer. Rosenwurz wirkt relativ schnell, ist im Allgemeinen gut verträglich und frei verkäuflich als Kapsel oder Tropfen erhältlich.

- Ginseng: Die Ginsengwurzel (Panax ginseng) wird in Asien seit Jahrtausenden als Stärkungsmittel für Körper und Geist geschätzt. Auch hierzulande ist Ginseng ein beliebtes Tonikum. Wissenschaftliche Untersuchungen liefern Hinweise, dass Ginseng bei gesunden Probanden die kognitive Leistungsfähigkeit erhöhen und subjektive mentale Müdigkeit reduzieren kann. Eine Studie zeigte z.B., dass Ginseng die Konzentration steigerte und die Erschöpfung nach langen Denkaufgaben minderte. Eine Cochrane-Übersicht kommt zu dem Schluss, dass einzelne Studien Verbesserungen von Denkfunktionen, Verhalten und Lebensqualität andeuten. Zwar ist die Studienlage nicht einhellig (einige Reviews mahnen, die Evidenz sei noch nicht eindeutig). Nichtsdestotrotz wird Ginseng aufgrund seiner adaptogenen Eigenschaften vielfach genutzt, etwa in Form von Kapseln, Tees oder Energy-Drinks.

- Guarana: Die Guarana-Pflanze aus dem Amazonasgebiet (Paullinia cupana) liefert Samen mit extrem hohem Koffeingehalt – rund doppelt so hoch wie der von Kaffee. Guarana ist ein natürlicher Wachmacher, dessen Koffein durch begleitende Gerbstoffe verzögert freigesetzt wird. Dadurch tritt die Wirkung etwas später ein, hält aber dafür bis zu sechs Stunden lang an. Guarana sorgt für anhaltende Wachheit und leichte Euphorie, ohne den „Koffein-Crash“ wie bei manchem Kaffee. Studien schreiben Guarana konzentrationsfördernde Effekte zu: In einem Versuch wurde eine Steigerung der Konzentrationsfähigkeit um 22,3 % gemessen. Zusätzlich hebt Guarana oft die Stimmung, da es die Ausschüttung von Neurotransmittern wie Dopamin und Serotonin beeinflusst. Als natürliche Koffeinquelle findet Guarana Verwendung in Energydrinks, Fitness-Supplements und Smartshop-Produkten. Vorsicht: Wegen des hohen Koffeingehalts sollte man Guarana dosiert einsetzen und abends meiden, um Schlafstörungen zu verhindern.

- L-Theanin + Koffein: L-Theanin ist eine Aminosäure aus den Blättern des Grüntees, die für ihre beruhigende, angstlösende Wirkung bekannt ist – ohne dabei müde zu machen. In Kombination mit Koffein ergibt sich ein synergistischer Effekt: Das Theanin mildert die Nervosität und „Herzklopfen“ ab, die Koffein mit sich bringen kann, und fördert einen Zustand entspannter Wachsamkeit. Diese Paarung hat in Studien bemerkenswerte Ergebnisse gezeigt. So verbesserte die Einnahme von rund 100 mg L-Theanin plus 40 mg Koffein (entspricht etwa 2 Tassen Grüntee) in einer placebokontrollierten Studie die Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit der Probanden bei kognitiven Tests signifikant. Viele Menschen nutzen daher grünen Tee oder spezielle Supplemente, die beide Stoffe enthalten, um konzentriert und fokussiert zu bleiben, ohne die übliche Unruhe durch reines Koffein zu spüren. Diese Kombination gilt als sicher und effektiv, solange man moderate Mengen konsumiert.

(Weitere natürliche Konzentrationsbooster, die oft genannt werden, sind beispielsweise Ginkgo biloba (fördert die Gehirndurchblutung, hilfreich für Gedächtnis und Konzentration), Bacopa monnieri (auch „Brahmi“, ein ayurvedisches Kraut für Gedächtnisleistung) oder Adaptogene wie Ashwagandha und Maca zur Stressreduktion und allgemeinen Vitalitätssteigerung. Die Wirksamkeit ist jeweils unterschiedlich gut belegt, doch einen Versuch sind sie für viele wert – vor allem verglichen mit den Risiken pharmakologischer Stimulanzien.)

Fazit

Ritalin ist zweifellos ein wirksames Medikament bei der Behandlung von ADHS und hat vielen Patienten zu mehr Konzentration und Lebensqualität verholfen. Außerhalb dieser klaren medizinischen Indikation sollte Ritalin jedoch nicht leichtfertig eingesetzt werden. Als Lernbooster für Gesunde ist es weder offiziell zugelassen noch unbedenklich – die möglichen Nebenwirkungen, gesundheitlichen Risiken und ethischen Probleme sind erheblich. In einer Gesellschaft, die immer höhere Produktivität fordert, mag der Griff zur „Wunderpille“ verlockend erscheinen. Doch mittel- und langfristig fährt man besser, auf gesündere Strategien zu setzen: ausreichend Schlaf, gutes Zeitmanagement, Bewegung – und gegebenenfalls auf legale, pflanzliche Alternativen wie oben vorgestellt, um einen Konzentrationsschub zu erhalten. Diese mögen subtiler wirken als Ritalin, sind dafür aber natürlich und rezeptfrei. Am Ende gilt: Unser Gehirn ist ein komplexes Organ, das keine dauerhafte Höchstleistung auf Knopfdruck erbringen kann – weder mit noch ohne Pille. Einen verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Gesundheit und realistische Leistungsziele sollte kein Medikament der Welt ersetzen.

Quellen: Die in diesem Artikel genannten Fakten und Studienergebnisse stammen aus aktuellen wissenschaftlichen Publikationen, Gesundheitsportalen und Medienberichten. Zu den Referenzen zählen u.a. netdoktor.de, das MSD-Manual, Berichte des Schweizer Fernsehens (SRF) über Hirndoping sowie Fachartikel zu pflanzlichen Nootropika. Alle Zitate sind mit Quellenangaben versehen , sodass bei Interesse eine vertiefende Lektüre möglich ist.

FAQ zu Ritalin & Alternativen

Was ist Ritalin genau?

Ritalin ist ein verschreibungspflichtiges Medikament mit dem Wirkstoff Methylphenidat, das vor allem bei ADHS eingesetzt wird.

Welche Wirkung hat Ritalin?

Es steigert die Konzentration, indem es die Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin länger verfügbar macht.

Welche Nebenwirkungen treten häufig auf?

Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Herzrasen, Nervosität und Magenbeschwerden. Bei Missbrauch sind Abhängigkeit und psychische Probleme möglich.

Ist Ritalin als Lernbooster sinnvoll?

Subjektiv fühlen sich viele wacher, objektiv ist die Leistungssteigerung gering oder gar nicht vorhanden. Die Risiken überwiegen meist.

Welche Alternativen gibt es?

Natürliche Nootropika wie Rhodiola rosea, Ginseng, Guarana oder L-Theanin mit Koffein – alle legal und rezeptfrei erhältlich.

Kann man Ritalin ohne Rezept kaufen?

Nein. In Deutschland fällt es unter das Betäubungsmittelgesetz und ist nur mit BtM-Rezept erhältlich.

https://happyflower.io

https://happyflower.io

Share:

Was ist Delta-9-THC? Alles, was du 2025 wirklich wissen musst

Was ist ein Psychedelic Retreat – und warum zieht das so viele Leute magisch an?