Halloween ist längst nicht mehr nur ein Kinderfest. In vielen Städten wird der 31. Oktober zu einer riesigen Party mit Kostümen, Musik, Tanz und einem gewissen Hang zum Überschreiten von Grenzen. Für einige Menschen zwischen 21 und 45 Jahren gehören psychoaktive Substanzen zu diesem Szenario dazu. Seit einigen Jahren tauchen neben klassischen Drogen wie Alkohol, Cannabis oder MDMA immer häufiger sogenannte Legal Highs in den Party‑Kontexten auf. Produkte wie 3‑FPO, 3,4‑ETMC oder 1S‑LSD werden von Smartshops als legale Alternative zu verbotenen Stimulanzien oder Psychedelika vermarktet. Doch was steckt dahinter? Welche Wirkungen haben diese Stoffe wirklich, wie ist ihre Rechtslage im Herbst 2025 und welche Risiken bestehen besonders an Halloween? Dieser ausführliche Blogbeitrag beantwortet diese Fragen, analysiert die Marketingstrategien der Anbieter und liefert Safer‑Use‑Hinweise für verantwortungsbewusste Konsumenten.

Der Begriff „Legal Highs“ bezeichnet psychoaktive Substanzen, die zwar ähnliche Wirkungen wie bekannte illegale Drogen hervorrufen können, aber zum Zeitpunkt des Verkaufs (noch) nicht ausdrücklich vom Betäubungsmittelgesetz (BtMG) oder dem Neue‑psychoaktive‑Stoffe‑Gesetz (NpSG) erfasst sind. Häufig handelt es sich um chemisch leicht modifizierte Derivate bekannter Wirkstoffe. Diese Modifikationen sind nur geringfügig, können jedoch ausreichen, um eine bestehende Gesetzeslücke auszunutzen. Die Substanzen werden von Herstellern und Händlern oft mit Marketingbegriffen versehen, die Assoziationen zu bekannten Drogen herstellen (z. B. „legales MDMA“ oder „Ritalin‑Alternative“), jedoch ohne explizit zum Konsum aufzurufen. Dieser Blog verfolgt keine werbliche Absicht, sondern zielt auf eine sachliche, wissenschaftlich fundierte Darstellung für informierte Erwachsene.

- 1. 1. 3‑FPO (3‑Fluorophenmetrazin)

- 2. 2. 3,4‑ETMC (3,4‑Ethylen‑methcathinon)

- 3. 3. 1S‑LSD – das Silicon‑LSD

- 4. 4. Mischkonsum und Wechselwirkungen

- 5. 5. Legal Highs und Halloween – spezifische Gefahren

- 6. 6. Marketingstrategien von Smartshops

- 7. 7. Safer‑Use‑Tipps für erwachsene Konsumenten

- 8. 8. Rechtliche Entwicklung und politische Diskussionen

- 9. 9. Soziokultureller Kontext und Konsumentenperspektive

- 10. 10. Praktischer Leitfaden: Was tun, wenn man an Halloween Legal Highs angeboten bekommt?

- 11. 13. Halloween, Subkultur und der Umgang mit Drogen – ein historischer Exkurs

- 12. 14. Vergleich RCs vs. klassische Drogen – Unterschiede und Gemeinsamkeiten

- 13. 15. Psychologie des Risikos an Halloween

- 14. Frequently asked questions (FAQs)

Historischer Hintergrund

Die ersten sogenannten Designerdrogen traten bereits in den 1980er‑Jahren auf. Damals wurde MDMA (Ecstasy) zur Szene‑Droge der Clubkultur; zeitgleich erschienen erste neuartige Tryptamine und Phenethylamine in Nischenkreisen. Mit der Verabschiedung des NpSG in Deutschland im Jahr 2016 reagierte der Gesetzgeber auf die Dynamik neu entwickelter Substanzen, indem ganze Stoffgruppen pauschal reguliert wurden. Dennoch finden Chemiker und Händler immer wieder Lücken: Indem ein funktionelles Atom ausgetauscht oder eine Seitengruppe verlängert wird, entsteht ein neues Molekül, das zwar eine ähnliche Wirkung entfaltet, rechtlich aber zunächst nicht erfasst ist. International beobachten Behörden und Forschungseinrichtungen – allen voran die European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) und die WHO Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) – diese Entwicklung genau. Dabei warnen sie, dass mangelnde Daten zur Toxizität und zum Langzeitrisiko ein zentrales Problem darstellen.

Warum sind Legal Highs an Halloween so präsent?

Halloween ist ein Ritual der Grenzüberschreitung: Verkleidungen, düsteres Ambiente und ausgelassene Feierstimmung schaffen eine Atmosphäre, in der Hemmungen fallen. Gerade jüngere Erwachsene experimentieren aus Neugier mit neuen Substanzen. Hersteller und Smartshops nutzen diesen Anlass, indem sie spezielle Halloween‑Bundles mit fluoreszierenden Verpackungen, süßigkeitenähnlichen Darreichungsformen oder thematischen Namen wie „Zombie Rush“ anbieten. Die Anziehungskraft besteht aus mehreren Faktoren:

- Glaube an geringeres Risiko: Viele Konsumenten nehmen an, dass ein „legales“ Produkt per se harmloser sei als eine verbotene Droge. Diese Wahrnehmung wird durch marketingkonforme Bezeichnungen wie „Research Chemical“ oder „hochreine Analytik“ unterstützt.

- Angst vor Strafverfolgung: Wer zu einer Halloween‑Party gehen und nicht mit dem Betäubungsmittelgesetz in Konflikt geraten will, wähnt sich mit Legal Highs auf der sicheren Seite. Tatsächlich bewegen sich Käufer und Konsumenten in einer Grauzone, die sich durch gesetzliche Anpassungen schnell ändern kann.

- Exotische Versprechen: Neue Substanzen suggerieren einmalige Effekte. Viele Smartshops werben damit, dass ihre RC‑Stoffe „fokussierender als Speed“, „mit weniger Kater als MDMA“ oder „psychedelisch, aber klarer“ seien.

Das Problem: Die Versprechungen basieren selten auf klinischen Studien. Konsumenten werden zu Versuchspersonen an ihrem eigenen Körper. Im Folgenden analysieren wir drei prominente RC‑Vertreter – 3‑FPO, 3,4‑ETMC und 1S‑LSD – und bewerten Wirkung, Risiken und Rechtslage.

1. 3‑FPO (3‑Fluorophenmetrazin)

Chemische Struktur und pharmakologische Eigenschaften

3‑FPO, auch 3‑FPM oder 3‑Fluorophenmetrazin genannt, ist ein fluoriertes Derivat des Arzneimittels Phenmetrazin. Es gehört zur Klasse der Phenylmorpholine. Chemisch lässt es sich als 2‑(3‑Fluorphenyl)-3‑methylmorpholin beschreiben – ein Morpholin‑Ring mit einem Fluoratom am Phenylring. Diese Strukturveränderung führt zu einer für das BtMG lange nicht erfassten Verbindung. Pharmakologisch wirkt 3‑FPO als psychostimulierend, indem es die Freisetzung der Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin fördert. Dadurch entstehen typische Effekte wie erhöhte Energie, Wachheit, gesteigerte Aufmerksamkeit und leichte Euphorie. Nutzer sprechen häufig davon, dass 3‑FPO „klar“ macht und Fokus schenkt – es wird daher teilweise als „Study‑Drug“ gehandelt.

Wirkprofil

Die akuten Wirkungen von 3‑FPO setzen oral nach 30–60 Minuten, nasal bereits nach 10–20 Minuten ein. Die Hauptwirkung dauert 2–4 Stunden, gefolgt von einem Abklingen über 1–2 Stunden. Typische Erlebnisse sind:

- Energie und Konzentration: Viele Anwender berichten, dass sie sich wach, fokussiert und gesprächig fühlen.

- Milde Euphorie und Empathie: Die Stimmungsaufhellung ist moderat und wird oft als angenehm beschrieben, ohne die intensive Euphorie von MDM.A

- Appetithemmung: Wie bei anderen Stimulanzien verringert sich der Hunger.

Physiologisch erhöhen sich Puls und Blutdruck, es kommt zu Mundtrockenheit, Kiefermahlen und leichtem Schwitzen. Abhängig von der Dosis treten Unruhe, Schlaflosigkeit und bei Überdosierung auch Krampfanfälle auf. Langfristige Auswirkungen sind kaum erforscht; aufgrund der Ähnlichkeit zu Amphetaminen ist jedoch ein suchtförderndes Potenzial gegeben.

Dosierung und Einnahmeformen

Smartshops bieten 3‑FPO meist als Pulver oder in Presslingen/Pellets an. Konsumiert wird oral (in Kapseln oder in Getränken gelöst) oder nasal. Erfahrungswerte aus Foren nennen:

- Niedrige Dosis: 10–20 mg (zum Kennenlernen)

- Gewöhnliche Dosis: 30–50 mg, oft in mehreren Gaben verteilt

- Hohe Dosis: ≥60 mg

Die relativ kurze Wirkdauer verleitet zum Nachdosieren, was den Stress für das Herz‑Kreislauf‑System erhöht und das Risiko von Schlaflosigkeit, Dehydration und psychischen Beschwerden verstärkt.

Risiken und Nebenwirkungen

3‑FPO birgt die klassischen Gefahren eines Stimulans:

- Herz‑Kreislauf‑Belastung: Tachykardie, erhöhter Blutdruck, Herzrhythmusstörungen.

- Neurotoxizität: Tierstudien zu ähnlichen Amphetaminen legen nahe, dass wiederholter Konsum das dopaminerge System schädigen kann.

- Psychische Probleme: Überdosierungen können zu Angst, Paranoia oder akuter Psychose führen.

- Abhängigkeit: Wiederholtes Nachdosieren führt zu Toleranzentwicklung und Craving. Der „Crash“ nach Abklingen der Wirkung äußert sich in Müdigkeit, depressiver Verstimmung und Gereiztheit.

Rechtslage im Oktober 2025

In Deutschland ist 3‑FPO seit 2019 im Rahmen des NpSG verboten. Herstellung, Handel und Besitz für Konsumzwecke sind strafbar. Es bleibt allein Forschungszwecken vorbehalten. Konsumenten, die 3‑FPO als vermeintlich legal kaufen, bewegen sich somit bereits seit Jahren außerhalb der Legalität. Deutschland steht mit diesem Verbot nicht allein; auch in der Schweiz, Schweden und Großbritannien ist 3‑FPO untersagt. Die WHO‑ECDD hat 2020 eine kritische Überprüfung vorgenommen, aufgrund fehlender Daten aber keine internationale Einordnung in die UN‑Konvention empfohlen – das bedeutet allerdings nicht, dass die Substanz sicher ist.

2. 3,4‑ETMC (3,4‑Ethylen‑methcathinon)

Chemische Struktur und Wirkweise

3,4‑ETMC ist ein noch relativ neues synthetisches Cathinon, also ein Beta‑Keton‑Amphetamin‑Derivat. Es ähnelt strukturell dem bekannteren Methylone (bk‑MDMA), weist jedoch anstelle der Methylen‑dioxy‑Brücke eine zweigliedrige Ethylen‑dioxy‑Brücke zwischen den Positionen 3 und 4 des Phenylrings auf. Zudem besitzt 3,4‑ETMC eine Methylaminogruppe am Beta‑Keton, ähnlich wie 3‑MMC oder 4‑MMC. Man könnte es als „legales Analogon“ zu Methylone und Mephedron bezeichnen. Diese modifizierte Ringstruktur soll dazu führen, dass das Molekül nicht unter die pauschalen Formulierungen des NpSG fällt.

Pharmakologisch wirkt 3,4‑ETMC als Monoamin-Reuptake-Inhibitor und -Releaser, es hemmt die Wiederaufnahme und fördert die Freisetzung von Dopamin, Noradrenalin und Serotonin. Das erklärt die Mischung aus stimulierender und leicht empathogener Wirkung. Nutzer beschreiben es als „Speed light“ – starker Aufputsch-Effekt, aber nur milde Empathie. Die serotonerg bedingte Empathogenität bleibt hinter MDMA zurück; man fühlt sich wach, gesprächig und in guter Stimmung, ohne tiefe emotionale Verbundenheit.

Wirkprofil und Dauer

Die Wirkung setzt oral nach 20–40 Minuten, nasal nach 5–15 Minuten ein. Die Hauptphase hält 1–3 Stunden, die Gesamtdauer wird auf 4–6 Stunden geschätzt. Charakteristisch ist ein intensiver Peak, gefolgt von einem ausgeprägten Abfall. Häufig treten starke Nachwirkungen direkt nach dem Abklingen auf: Gereiztheit, Leeregefühl und Erschöpfung („Crash“). Viele Konsumenten beklagen, dass der Kater bei 3,4‑ETMC härter sei als bei MDMA – möglicherweise aufgrund des fehlenden serotonergen „Glückshormons“, das MDMA liefert.

Dosierung und Einnahmeformen

3,4‑ETMC wird als weißes Pulver verkauft. Es kann in Kapseln geschluckt oder nasal konsumiert werden. Erfahrungswerte nennen:

- Leichte Dosis: 20–30 mg (zum Antesten)

- Übliche „Party‑Dosis“: 40–60 mg

- Hohe Dosis: 80–100 mg oder mehr

Nasal wird oftmals nur die halbe orale Menge verwendet, da die Wirkung intensiver und schneller einsetzt; allerdings brennt das Pulver stark an den Schleimhäuten.

Risiken und Nebenwirkungen

Die Gefahren von 3,4‑ETMC sind vielfältig:

- Starke Kreislaufbelastung: Herzrasen, Blutdruckanstieg, Überhitzung und Dehydrierung. Gerade beim Tanzen in warmen Clubs steigt die Gefahr einer Hyperthermie.

- Serotonin‑Syndrom bei Mischkonsum: Die Kombination mit empathogenen Substanzen wie MDMA kann zu einem gefährlichen Serotonin-Syndrom führen.

- Craving und Sucht: Wie Mephedron besitzt 3,4‑ETMC ein ausgeprägtes Nachleg‑Potenzial. Die kurze Wirkdauer verführt dazu, immer wieder zu dosieren, was zu Schlafentzug und psychischem Crash führt.

- Psychische Nachwirkungen: Nach Abklingen der Wirkung treten oft Gereiztheit, Dysphorie und depressive Verstimmungen auf.

- Unbekannte Langzeitfolgen: Da 3,4‑ETMC erst seit Kurzem in Umlauf ist, fehlen Daten zu neurotoxischen und kardiotoxischen Langzeiteffekten.

3. 1S‑LSD – das Silicon‑LSD

Chemische Besonderheiten und Entstehung

1S‑LSD ist ein synthetisches Lysergamid‑Derivat, das eng mit LSD verwandt ist, aber an der Indol‑Stickstoff‑Position N1 eine Trimethylsilyl‑Propionylgruppe trägt. Diese ungewöhnliche Silizium‑haltige Seitenkette macht 1S‑LSD zu einem sogenannten „Silicon‑LSD“. Entwickelt wurde es, nachdem Deutschland 2024 mehrere LSD‑Analoga (u. a. 1D‑LSD) verboten hatte. Durch die chemische Modifikation blieb das Molekül zunächst außerhalb des NpSG, was es legal machte, obwohl es im Körper teilweise zu LSD metabolisiert wird und damit als Prodrug funktioniert. 1S‑LSD wird meist als Hemi‑D‑Tartrat auf Blotter‑Papier, in Pellets oder als Tropfen verkauft.

Wirkung und Dauer

1S‑LSD wirkt – ähnlich wie LSD – als Psychedelikum durch partielle Agonistenwirkung am 5‑HT₂A‑Serotoninrezeptor. Nutzer berichten von intensiven visuellen Halluzinationen, veränderten Raum‑ und Zeitwahrnehmungen, gesteigertem Emotionalempfinden und einer introspektiven Gedankenflut. Der Wirkungseintritt liegt bei 30–90 Minuten; der Peak erreicht nach 2–4 Stunden seinen Höhepunkt; die Gesamtdauer beträgt 8–12 Stunden. Typische körperliche Begleitsymptome sind erweiterte Pupillen, leichter Pulsanstieg und möglicherweise Übelkeit. Negative Erlebnisse („Bad Trip“) mit Angst oder Panik sind möglich, besonders bei unsicherem Set und Setting.

Dosierung und Einnahmeformen

Übliche Dosen liegen bei 100–150 µg pro Blotter oder Pellet. Da 1S‑LSD als Prodrug wirkt, könnten Onset und Wirkdauer leicht gegenüber LSD verschoben sein; präzise pharmakokinetische Daten fehlen. Konsumenten sollten besonders vorsichtig dosieren, da auf dem Schwarzmarkt vereinzelt Blotter mit extrem hohen Wirkstoffgehalten (150 µg oder mehr) gefunden wurden. Eine halbe Einheit kann bereits einen intensiven Trip auslösen.

Risiken und Nebenwirkungen

Die Risiken von 1S‑LSD entsprechen weitgehend denen von LSD. Wichtig ist ein geeignetes Set (innere Einstellung) und Setting (Umgebung):

- Psychische Belastung: Halluzinogene können latente psychische Störungen (Psychosen, Angststörungen) hervorrufen oder verstärken.

- Horrortrip: In ungeeigneter Atmosphäre (z. B. bei Halloween‑Horror‑Dekor) können intensive visuelle Eindrücke zu Angst und Verwirrung führen. Entspannende Musik, eine vertraute Umgebung und Trip‑Sitter werden empfohlen.

- Flashbacks: Gelegentlich treten Wochen nach dem Konsum kurze Wiedererlebens‑Episoden auf. Diese „Hallucinogen Persisting Perception Disorder“ (HPPD) ist selten, aber belastend.

- Unbekannte Besonderheiten: Da 1S‑LSD noch kaum erforscht ist, sind spezifische toxische Effekte nicht ausgeschlossen.

Rechtslage im Oktober 2025

Im Oktober 2025 ist 1S‑LSD in Deutschland (noch) legal, weil es nicht explizit unter die derzeitigen Stoffgruppen des NpSG fällt. Allerdings plant der Bundesrat eine Erweiterung der Lysergamid‑Gruppe, sodass ein Verbot dieses und verwandter „Silicon‑LSDs“ wahrscheinlich ist. Österreich und die Schweiz haben 1S‑LSD bereits 2023 in die Liste verbotener Substanzen aufgenommen. Konsumenten sollten davon ausgehen, dass ein Legal‑Status nur vorübergehend ist und sich kurzfristig ändern kann. Zudem gilt: Auch wenn 1S‑LSD legal ist, schließt das nicht aus, dass Besitz oder Verkauf gegen andere Regelungen (z. B. Arzneimittel‑ oder Chemikalienrecht) verstößt.

4. Mischkonsum und Wechselwirkungen

Stimulanzien plus Alkohol

Die Kombination von Stimulanzien wie 3‑FPO oder 3,4‑ETMC mit Alkohol ist äußerst riskant. Alkohol wirkt dämpfend, Stimulanzien pushen das Nervensystem. Diese gegensätzliche Wirkung führt zu einer unberechenbaren Belastung des Herz‑Kreislauf‑Systems. Zudem überdecken Stimulanzien das subjektive Gefühl von Trunkenheit, sodass Betroffene mehr Alkohol trinken, als sie vertragen – ein häufiger Grund für Alkoholvergiftungen. Die Leber muss gleichzeitig Alkohol und Stimulans abbauen; Organschäden sind möglich.

Stimulanzien plus empathogene Substanzen

Die Kombination von 3,4‑ETMC mit empathogenen Drogen wie MDMA verstärkt den Serotonin‑Ausstoss und birgt die Gefahr eines Serotonin‑Syndroms. Dieses lebensbedrohliche Krankheitsbild äußert sich in hohem Fieber, Muskelzittern, Verwirrtheit und Krampfanfällen. Schon einzeln belasten beide Stoffe Herz und Kreislauf; gemeinsam potenzieren sie die Risiken.

Mehrere Stimulanzien gleichzeitig

3,4‑ETMC plus Amphetamin oder Kokain wirken additive auf das zentrale Nervensystem. Bluthochdruck‑Krisen, Schlaganfall oder Herzinfarkt können die Folge sein. Auch psychotische Episoden und paranoide Vorstellungen sind möglich. Experten stufen diese Kombination als „extrem riskant“ ein.

Psychedelika plus Stimulanzien

Wer LSD oder 1S‑LSD mit 3,4‑ETMC mischt, steigert das Risiko eines Bad Trips: Die stimulierende Komponente verstärkt Angst und Paranoia. Der Trip wird als gehetzt und unkontrollierbar erlebt. Daher raten Drogenberatungsstellen ausdrücklich davon ab.

Psychedelika plus Alkohol oder Cannabis

Alkohol in Kombination mit LSD kann die Halluzinationen unberechenbar verstärken. Auch Cannabis – oft zur Entspannung genutzt – kann den Trip intensivieren, was ungeübte Nutzer überfordert. Wer 1S‑LSD konsumiert, sollte auf weitere psychoaktive Stoffe verzichten.

Medikamente

Viele Menschen zwischen 21 und 45 Jahren nehmen regelmäßig Arzneimittel (z. B. Antidepressiva, Blutdrucksenker, Stimulanzien bei ADHS). Diese können mit Legal Highs interagieren. SSRI‑Antidepressiva und 1S‑LSD/3,4‑ETMC können gemeinsam zu einem Serotonin‑Syndrom führen, Betablocker maskieren den Herzschlag, während der Blutdruck weiter steigt. Vor Einnahme sollte zwingend ein Arzt konsultiert werden.

5. Legal Highs und Halloween – spezifische Gefahren

An Halloween verdichten sich mehrere Risikofaktoren, die die Einnahme von Legal Highs besonders gefährlich machen können:

5.1 Gruselatmosphäre und Psychedelika

Halloween‑Events sind geprägt von düsteren Dekorationen, Horrorfilmen, Nebelmaschinen und Kostümen mit Schockeffekt. Für Personen unter dem Einfluss von 1S‑LSD können diese Reize verstörend sein. Halluzinationen lassen sich weniger gut von der Realität unterscheiden; Angst und Panik können in einer realistisch inszenierten Horrorwelt leichter ausgelöst werden. Besonders für Erstkonsumenten ist eine ruhige, vertraute Umgebung empfehlenswert. Ein Partyclub voller „Zombies“ und „Vampire“ eignet sich nicht als Setting.

5.2 Überhitzung und Dehydrierung

Stimulanzien erhöhen die Körpertemperatur, dämpfen das Durstgefühl und regen zum Tanzen an. In einem Club mit schlechter Belüftung, dicht gedrängten Menschen in Kostümen und mit Alkohol kann die Körpertemperatur gefährlich steigen. Symptome wie Schwindel, Verwirrtheit, trockener Mund oder heißer Kopf sind Warnsignale. Es drohen Hyperthermie und Nierenversagen. Ausreichend Flüssigkeitszufuhr (aber keine übermäßigen Wassermengen) sowie regelmäßige Pausen sind Pflicht.

5.3 Anonymität durch Kostüme und Masken

Auf Halloween‑Partys tragen viele Menschen Masken, was die soziale Interaktion verändert. Jemand, der wegen eines Bad Trips Hilfe benötigt, könnte hinter einem Kostüm unerkannt bleiben. Umstehende interpretieren seltsames Verhalten eventuell als Teil des Kostüms. Das Risiko von Nicht‑Erkennen medizinischer Notfälle steigt. Gruppen sollten Vereinbarungen treffen, sich gegenseitig zu beobachten und auf Signale wie Schwindel, Kollaps oder plötzliche Angst zu achten.

5.4 Verfügbarkeit von legalen Cannabisprodukten

Seit März 2024 ist in Deutschland der Besitz von geringen Mengen Cannabis sowie der private Anbau von bis zu drei Pflanzen legal. Seit Juli 2024 starteten die ersten Cannabis‑Social‑Clubs in Modellregionen. Viele Erwachsene kombinieren an Halloween Genusscannabis mit RC‑Stimulanzien oder Psychedelika. Diese Kombination kann die psychische Belastung erhöhen und unvorhersehbar wirken. Wer Cannabis konsumiert, sollte auf zusätzliche RC‑Substanzen verzichten oder zumindest die Dosierung drastisch reduzieren.

5.5 Neuheit und Unerfahrenheit

Viele Partygäste probieren an Halloween erstmals einen RC‑Stoff aus, ohne Erfahrung mit Wirkung, Dosierung oder Risiken zu haben. Ohne verlässliche Informationen über Reinheit und Potenz kann ein kleiner Fehler (z. B. doppelte Dosierung) gravierende Folgen haben. Beim Kauf in Smartshops ist trotz vermeintlicher „Laborqualität“ nie garantiert, dass die angegebenen Milligramm stimmen. Auch kann das Pulver Verunreinigungen oder gänzlich andere Substanzen enthalten. Drug‑Checking wird in Deutschland nur sehr begrenzt angeboten (z. B. in Berlin im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts).

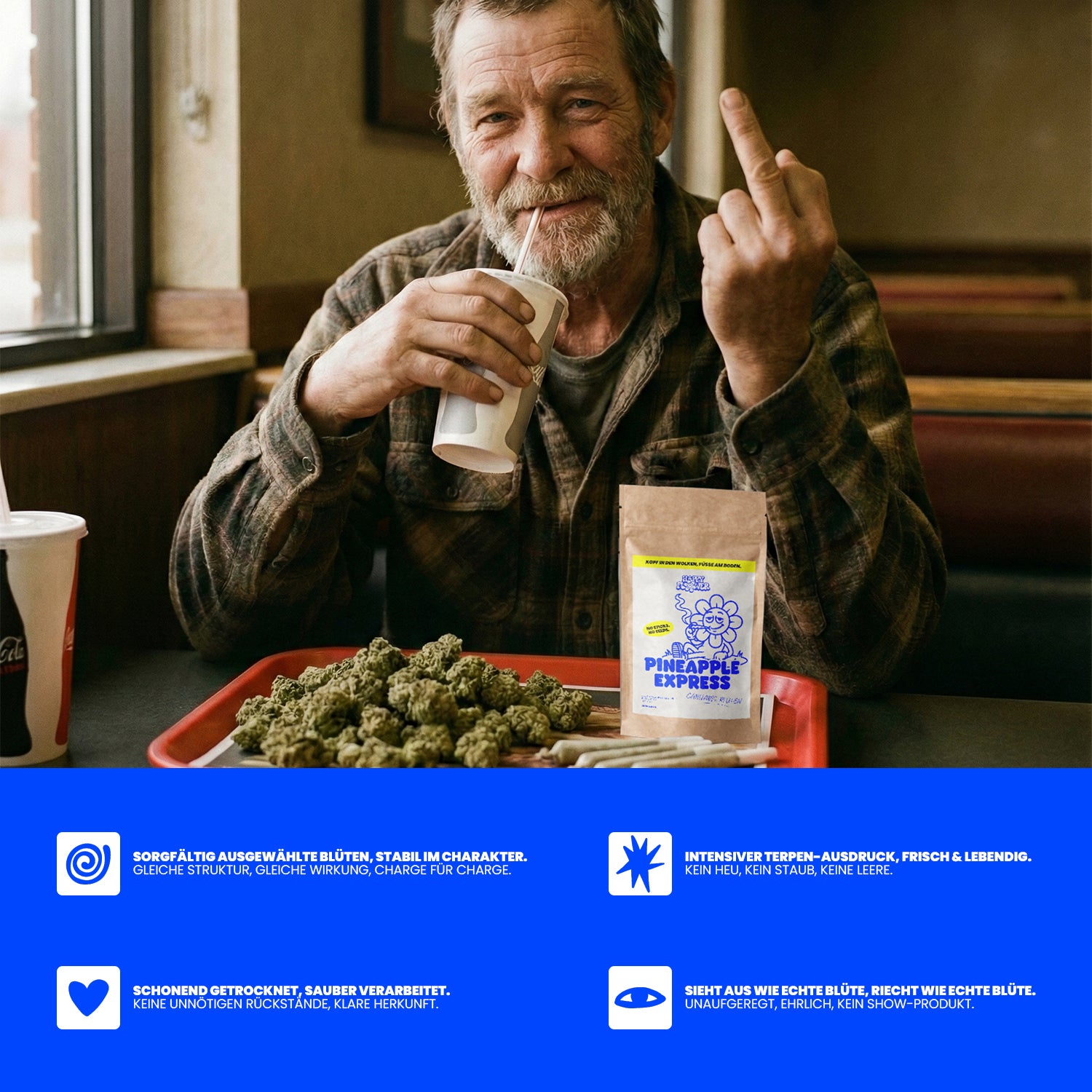

6. Marketingstrategien von Smartshops

6.1 Sprachliche Tricks

Smartshops nutzen gezielt Sprache, um potenzielle Käufer anzusprechen, ohne offen zur Einnahme zu raten. Typische Strategien sind:

- Analogien zu bekannten Drogen: 3,4‑ETMC wird als „legales MDMA“ beschrieben; 3‑FPO als „Ritalin‑Alternative“. Dadurch wird den Kunden suggeriert, dass sie wissen, was sie erwartet.

- Hinweis auf Forschungszweck: Die Produkte werden als „Research Chemicals“ deklariert, „nicht für den menschlichen Konsum bestimmt“. Gleichzeitig beschreibt der Text die subjektive Wirkung ausführlich und gibt Dosierungshinweise.

- Seriösität durch Laborsprache: Es werden Analysezertifikate (Certificates of Analysis, CoA) hervorgehoben, Reinheitsgrade von ≥ 99 % genannt und Qualitätsversprechen gemacht. Das soll das Vertrauen erhöhen.

- Legale Statusbetonung: Phrasen wie „100 % legal in Deutschland“, „diskreter Versand“ oder „keine Angst vor dem Gesetz“ werden prominent platziert. Dadurch wird der Anschein erweckt, es handele sich um eine sichere Alternative zu illegalen Drogen.

6.2 Halloween‑Spezialaktionen

In der Halloween‑Zeit bieten einige Shops spezielle Pakete an. Auf Social‑Media‑Kanälen tauchen bunte Bilder von fluoreszierenden Kapseln und Gummibärchen‑Blottern neben Kürbissen auf. Einige Shops organisieren Gewinnspiele („Errate das Molekül, gewinne einen Discount“), andere werben mit „Trick or Treat – nur solange der Vorrat reicht“. Solche Aktionen verleiten zum Spontankauf und rücken Legal Highs ins Rampenlicht der Halloween‑Vorbereitungen. Wichtig ist, diese Marketingtricks zu erkennen und sich nicht unüberlegt verleiten zu lassen.

6.3 Ethische Kritik

Zahlreiche Fachstellen werfen den Anbietern vor, wirtschaftlichen Profit über gesundheitliche Risiken zu stellen. Indem sie RC‑Produkte als legal, hochwertig und harmlos darstellen, verschleiern sie die teils massiven Nebenwirkungen und das fehlende Wissen über Langzeitfolgen. Gleichzeitig nutzen sie das Fehlen eindeutiger gesetzlicher Regelungen aus. Verbraucherzentralen und Suchtpräventionsstellen fordern schärfere Vorschriften, klare Kennzeichnungspflichten und ein Werbeverbot für psychoaktive Substanzen.

7. Safer‑Use‑Tipps für erwachsene Konsumenten

Dieser Blog ist keine Aufforderung zum Konsum. Im Sinne eines pragmatischen Harm‑Reduction‑Ansatzes sind nachfolgende Hinweise für all jene gedacht, die sich trotz der beschriebenen Risiken für den Konsum entscheiden. Kein Konsum ist immer der sicherste Weg. Wer sich dennoch dazu entschließt, sollte folgende Punkte beherzigen:

- Informieren, bevor man konsumiert: Lies wissenschaftliche Quellen, Erfahrungsberichte und konsultiere Drug‑Checking‑Ergebnisse. Unwissenheit erhöht das Risiko.

- Set & Setting: Besonders bei Psychedelika sind die innere Einstellung und die Umgebung entscheidend für einen positiven und sicheren Trip. Halloween‑Partys sind dafür ungeeignet.

- Start Low, Go Slow: Beginne mit einer sehr niedrigen Dosis, warte ausreichend lange (auch 1–2 Stunden) bevor du nachdosierst. Wirkung und Dauer können sich stark unterscheiden.

- Nicht mischen: Vermeide Mischkonsum, vor allem mit Alkohol, anderen Stimulanzien, Empathogenen oder Medikamenten. Die Wechselwirkungen sind unvorhersehbar.

- Hydration & Pausen: Bei Stimulanzien regelmäßig kleine Mengen Wasser trinken und Pausen machen. Übermäßiges Wasser (mehrere Liter in kurzer Zeit) kann zu Hyponatriämie führen.

- Sober Sitter: Bei psychedelischen Substanzen sollte eine nüchterne, vertrauenswürdige Person anwesend sein, die im Notfall helfen kann.

- Auf Warnsignale achten: Herzrasen, starker Schweiß, Verwirrtheit, Krampfanfälle – sofort ärztliche Hilfe rufen (Notruf 112). Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig!

- Gesundheitszustand checken: Wer Herzprobleme, Bluthochdruck oder psychische Vorerkrankungen hat, sollte komplett auf solche Substanzen verzichten.

- Kein Fahren oder Bedienen von Maschinen: Auch wenn man sich wach fühlt: die Reaktionsfähigkeit ist beeinträchtigt. Fahren unter Einfluss ist strafbar.

- Nach dem Konsum: Plane genug Schlaf und Erholung ein. Nimm am Folgetag keine neuen Stimulanzien, um den Crash zu überbrücken. Wenn sich depressive Symptome zeigen, wende dich an Beratungsstellen oder Ärzte.

8. Rechtliche Entwicklung und politische Diskussionen

8.1 Gesetzliche Dynamik in Deutschland

Das NpSG wurde 2016 eingeführt, um den Gesetzgebern eine schnelle Reaktion auf neue psychoaktive Substanzen zu ermöglichen. Seitdem wurden jährlich mehrere Stoffgruppen ergänzt. Beispiele sind das Verbot von 3‑FPO im Jahr 2019 und von diversen LSD‑Derivaten (1P‑LSD, 1B‑LSD, 1D‑LSD) im Jahr 2024. Bei 3,4‑ETMC und 1S‑LSD läuft 2025 ein rechtlicher Prozess: Im Bundesrat wird beraten, ob die Cathinon‑ und Lysergamid‑Gruppen erweitert werden sollen. Mehrere Bundesländer haben entsprechende Anträge gestellt. Medienberichten zufolge war ein Beschluss Ende September 2025 geplant, doch zum aktuellen Zeitpunkt (20. Oktober 2025) liegt noch keine endgültige Entscheidung vor.

8.2 Europaweite Entwicklungen

Die EU‑Mitgliedstaaten stehen im Austausch über neue Substanzen. Durch das EU Early Warning System werden Proben wie 3,4‑ETMC gemeldet und analysiert. Österreich und die Schweiz haben 1S‑LSD bereits verboten; Österreich könnte auch 3,4‑ETMC per Ministerverordnung sperren. In Schweden sind fluorierte Phenmetrazine wie 3‑FPO seit 2015 illegal. Die rechtliche Situation kann sich somit schnell ändern; Konsumenten sollten regelmäßig die Gesetzeslage prüfen.

8.3 Smartshops in der Diskussion

Smartshops argumentieren, sie bedienen lediglich die Nachfrage nach Forschungssubstanzen und böten eine Alternative zum gefährlichen Schwarzmarkt. Kritiker bemängeln, dass durch solche Shops psychoaktive Substanzen verharmlost und einer breiteren Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Inzwischen fordern Politiker Werbeverbote für RC‑Produkte und höhere Strafen für Händler, die den Konsum wissentlich fördern.

9. Soziokultureller Kontext und Konsumentenperspektive

9.1 Altersgruppe 21–45 Jahre

Die Zielgruppe dieses Blogs umfasst erwachsene Konsumenten zwischen 21 und 45 Jahren. Sie befinden sich meist mitten im Berufsleben, studieren oder haben Familie. In dieser Lebensphase ist das Bedürfnis hoch, dem Alltagsstress zu entfliehen. Viele Menschen aus dieser Altersgruppe haben Erfahrungen mit Cannabis oder Partydrogen und suchen nach neuen Erlebnissen. Gleichzeitig tragen sie Verantwortung – beruflich und privat. Sicherheit, Rechtskonformität und Gesundheitsbewusstsein werden wichtiger. Es ist entscheidend, die Risiken eines RC‑Konsums abzuwägen und nicht uninformiert zu experimentieren.

9.2 Kiffer‑Kultur und Legal Highs

Deutschland hat 2024 schrittweise Cannabis legalisiert. Für viele Konsumenten ist Cannabis eine Alternative zu härteren Drogen. Einige Smartshops sprechen gezielt „Kiffer“ an – z. B. durch Produktnamen wie „HHC‑Cookies“ oder Marketingkampagnen in Verbindung mit Hanf‑Symbolik. Es entsteht der Eindruck, Legal Highs seien nur eine neue Form von „Gras“. Dabei werden die starken Unterschiede verschleiert: HHC (ein halbsynthetisches Cannabinoid) wirkt deutlich stärker und länger als Delta‑9‑THC und wurde im Juni 2024 ebenfalls dem NpSG unterstellt. RC‑Stimulanzien und -Psychedelika dürfen nicht mit Cannabis verglichen werden.

9.3 Internet‑Foren und Erfahrungsberichte

Viele Konsumenten informieren sich in Online‑Foren über Dosierung, Wirkung und Bezugsquellen. Es ist wichtig, zwischen verlässlichen und subjektiv gefärbten Informationen zu unterscheiden. Erfahrungsberichte können Anhaltspunkte liefern, ersetzen aber keine wissenschaftliche Datenbasis. Zudem ist jeder Körper anders – was für den einen „angenehm“ ist, kann beim nächsten eine Panikattacke auslösen.

10. Praktischer Leitfaden: Was tun, wenn man an Halloween Legal Highs angeboten bekommt?

1. Ablehnen ohne Angst – Du musst nicht mitmachen, um dazu zu gehören. Verweise freundlich auf die Risiken und darauf, dass du deinen Abend ohne psychoaktive Substanzen genießen möchtest.

2. Informieren – Wenn du neugierig bist, recherchiere umfassend (siehe Safer‑Use‑Tipps). Hole dir Informationen bei neutralen Stellen wie drugscouts.de, mindzone.info oder der BZgA.

3. Keine Spontanität – Triff keine Entscheidungen aus dem Moment heraus. Psychoaktive Substanzen sollten niemals spontan und ohne Plan konsumiert werden.

4. Achte auf deine Freunde – Solltest du mitbekommen, dass jemand RCs konsumiert hat, biete Wasser an, sorge für eine ruhige Ecke, bleib bei der Person und rufe im Zweifel medizinische Hilfe.

5. Melde dubiose Verkäufe – Wenn du in Clubs oder Bars beobachtest, dass unbekannte Pulver oder Tabletten verteilt werden, informiere das Personal. Es geht um die Sicherheit aller Gäste.

13. Halloween, Subkultur und der Umgang mit Drogen – ein historischer Exkurs

Um die aktuelle Faszination für Legal Highs an Halloween zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Geschichte. Halloween hat seinen Ursprung in keltischen Bräuchen, vor allem im Samhain‑Fest, das die Kelten als Übergang zwischen Sommer und Winter zelebrierten. Die Grenzen zur Geisterwelt sollten an diesem Tag durchlässig sein. In der Neuzeit entwickelte sich daraus ein Volksfest, das zuerst in Nordamerika kommerzialisiert und dann nach Europa reimportiert wurde. Seit den 1990er‑Jahren finden auch in Deutschland Halloween‑Partys statt. Mit der Rave‑Kultur der 90er und 2000er zog eine offene Drogenszene in die Clubs ein. Ecstasy, Amphetamine und LSD waren auf vielen Partys präsent und wurden in Verbindung mit Technomusik konsumiert. Dieser Trend erreichte auch Halloween‑Events.

Die 2000er‑Jahre brachten eine neue Dynamik: Internet‑Foren und Shops ermöglichten den Verkauf von Legal Highs weltweit. In den USA verbreiteten sich zunächst pflanzliche Mischungen („Spice“) und synthetische Cannabinoide, später auch synthetische Cathinone („Bath Salts“). Behörden reagierten mit Einzelverbotslisten, doch mit jeder Regulierung wurde ein neues Molekül synthetisiert. Die Halloween‑Kultur mit ihren dekadenten Partys bot den idealen Nährboden, um neue Substanzen auszuprobieren. Heute sind Halloween‑Feiern oft mit fluoreszierenden Drinks, Edibles, Nebelmaschinen und Laserlichtern versehen – eine Szene, in der es manchen Gästen schwerfällt, zwischen Dekoration und Drogeneffekt zu unterscheiden. Die Vermischung von Popkultur, Horrorästhetik und Chemie ist kein Zufall: So kursieren seit Jahren Illustrationen von „Gummibärchen, die LSD enthalten“, „Zuckerwatte mit HHC“ oder „Süßigkeiten, die in Wahrheit 3‑FPO‑Pellets sind“. Diese Motive wirken harmlos, verharmlosen aber die realen Risiken.

Auch die juristische Entwicklung spielte eine Rolle. Nachdem die EU Anfang der 2010er‑Jahre mehrere synthetische Cannabinoide bannte, wandten sich Hersteller verstärkt Cathinonen zu. 2014–2016 schwappte die „Badesalz“-Panik nach Deutschland: Medien berichteten von Zombies und Kannibalismus, was sich später als stark übertriebene Darstellung herausstellte. Dennoch hinterließen diese Schlagzeilen ein diffuses Gefühl von Gefahr und Faszination, das bis heute mitschwingt. In Foren wird Halloween als „perfekter Zeitpunkt für das Ultimative – der Übergang ins Jenseits“ beworben; umso wichtiger ist es, durch Aufklärung Mythen zu entkräften und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu fördern.

14. Vergleich RCs vs. klassische Drogen – Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Ein fundierter Vergleich zwischen Legal Highs und etablierten illegalen Drogen hilft, Wirkungen und Risiken besser einzuordnen. Wir betrachten hier exemplarisch 3‑FPO vs. Amphetamin, 3,4‑ETMC vs. MDMA/Mephedron sowie 1S‑LSD vs. LSD. Diese Gegenüberstellung ersetzt keinen medizinischen Rat, zeigt aber, dass die Unterschiede teilweise marginal, teilweise erheblich sind.

14.1 3‑FPO vs. Amphetamin

Amphetamin (umgangssprachlich „Speed“) ist ein starker Zentralnervensimulant, der seit Jahrzehnten im Umlauf ist. Beide Substanzen wirken primär über die Freisetzung von Dopamin und Noradrenalin. Unterschiede:

- Dauer: Amphetamin wirkt länger (4–8 Stunden) als 3‑FPO (2–4 Stunden). Die kürzere Dauer von 3‑FPO verführt zum Nachdosieren, wodurch letztlich eine ähnliche Gesamtdauer entsteht.

- Euphorie: 3‑FPO wird häufig als „klares“ Stimulans beschrieben – weniger nervös machend als Speed. Amphetamin kann Unruhe, Kiefermahlen und starken Bewegungsdrang erzeugen.

- Rechtslage: Amphetamin ist seit langem im BtMG als illegal eingestuft; 3‑FPO war einige Jahre legal, ist aber inzwischen ebenfalls verboten.

- Suchtpotenzial: Beide besitzen ein hohes Missbrauchsrisiko; die Beta‑Fluorierung bei 3‑FPO reduziert die Hemmschwelle nicht.

14.2 3,4‑ETMC vs. MDMA/Mephedron

MDMA, bekannt als „Ecstasy“, wirkt sowohl stimulierend als auch stark empathogen. Es bewirkt eine massive Ausschüttung von Serotonin, Dopamin und Noradrenalin. 3,4‑ETMC zeigt ein ähnliches Profil, jedoch mit geringerer serotonerger Komponente – deshalb fehlt die tiefe emotionale Verbundenheit, die MDMA auszeichnet. Mephedron (4‑MMC) liegt zwischen beiden: stärker empathogen als 3,4‑ETMC, aber nervöser als MDMA. Unterschiede:

- Wirkungstiefe: MDMA induziert häufig starke Empathie, Liebe und Verbundenheit, während 3,4‑ETMC eher wach, gesprächig und leicht euphorisch macht.

- Crash: Der Crash bei 3,4‑ETMC tritt schneller und härter ein (1–2 Stunden nach Abklingen. Mephedron weist ebenfalls einen starken Kater auf. MDMA‑Konsumenten berichten oft erst am nächsten Tag von einem „Suicide Tuesday“ (depressive Stimmung).

- Neurotoxizität: MDMA ist gut erforscht; bei sachgemäßer Dosierung und ausreichender Pause wird eine dauerhafte Neurotoxizität zwar diskutiert, aber nicht eindeutig belegt. 3,4‑ETMC und Mephedron sind deutlich schlechter erforscht, wodurch die Langzeitgefahr unklar ist.

- Legalität: MDMA ist illegal, Mephedron ebenfalls. 3,4‑ETMC ist (noch) legal, könnte aber bald verboten werden.

14.3 1S‑LSD vs. LSD

LSD (Lysergsäurediethylamid) ist eines der bekanntesten Psychedelika. Es ist hochpotent (wirksam ab 20 µg), erzeugt langanhaltende Trips (8–12 Stunden) und kann intensive mystische Erfahrungen hervorrufen. 1S‑LSD unterscheidet sich chemisch durch die Trimethylsilyl‑Gruppe, fungiert aber als Prodrug und wird im Körper zu LSD metabolisiert. Unterschiede:

- Onset: 1S‑LSD setzt teilweise etwas langsamer ein (bis zu 90 Minuten) als LSD (30–60 Minuten). Dafür könnte der Trip anders ausklingen; genaue Daten fehlen.

- Potenz: In der Szene kursieren Blotter mit 150 µg 1S‑LSD – das entspricht ungefähr einer „starken“ LSD‑Dosis. Manche Konsumenten berichten, dass 1S‑LSD weicher sei, andere sehen keinen Unterschied.

- Rechtslage: LSD ist illegal, 1S‑LSD (noch) legal, aber das Verbot steht kurz bevor. Die Silizium‑Modifikation war ein Schlupfloch, das geschlossen werden wird.

Fazit: Die Unterschiede zwischen RCs und ihren „Originalen“ liegen weniger in der Wirkung als in der rechtlichen Einordnung und in der Datenlage. Unbekannte Substanzen bergen zusätzliche Unsicherheiten. Wer ein „legales MDMA“ sucht, riskiert, eine schlechter erforschte Substanz mit potenziell stärkerem Crash und unbekannter Toxizität zu nehmen.

15. Psychologie des Risikos an Halloween

Warum experimentieren so viele Menschen gerade an Halloween mit neuen Substanzen? Psychologische Modelle liefern mögliche Erklärungen:

- Soziale Normen und Gruppendruck: Kostümfeiern schaffen eine temporäre Parallelwelt, in der sonst geltende Regeln außer Kraft scheinen. Wer sich verkleidet, fühlt sich weniger an seine Alltagsrolle gebunden. In Gruppen steigt der Druck, „mitzumachen“, wenn Legal Highs angeboten werden.

- Sensation Seeking: Menschen mit hohem Bedürfnis nach neuen und intensiven Erfahrungen greifen eher zu psychoaktiven Substanzen. Halloween bietet durch Horrorfilme, Achterbahnen und Gruseldekoration bereits einen Kick; Legale Highs könnten als weiterer Reiz dienen.

- Fehlinformationen: Der Mythos „legal = sicher“ erleichtert die Entscheidung, ein unbekanntes Pulver zu probieren. In der Gruppe werden Risiken heruntergespielt und Warnungen ignoriert.

- Stimmungsmanagement: Nach stressigen Arbeitswochen sehen manche Partygänger in RC‑Stimulanzien eine Möglichkeit, Energie zu tanken und hemmungslos zu feiern. Andere hoffen mit 1S‑LSD auf ein „spirituelles“ Erlebnis, das dem Halloween‑Thema entspricht.

- Verfügbarkeit und Marketing: Smartshops produzieren Halloween‑Sonderangebote, Rabatte und Pop‑up‑Stores. Die niedrige Eintrittsschwelle erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Spontankaufs.

Die psychologische Forschung zeigt, dass solche Entscheidungen selten rational getroffen werden. Präventionskampagnen sollten daher nicht nur Informationen vermitteln, sondern auch Gruppenprozesse thematisieren und alternative Erfahrungen anbieten (z. B. alkoholfreie Cocktails, immersive Theater ohne Drogen).

Was sind „Legal Highs“ überhaupt?

„Legal Highs“ sind psychoaktive Substanzen, die (noch) nicht im Betäubungsmittelgesetz (BtMG) oder im Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) aufgeführt sind. Sie werden oft als „Research Chemicals“ verkauft und imitieren die Wirkung bekannter Drogen wie MDMA, Amphetamin oder LSD – sind aber rechtlich in einer Grauzone und gesundheitlich riskant.

Welche Legal Highs sind 2025 in Deutschland besonders verbreitet?

Zu den häufigsten Substanzen zählen derzeit:

3-FPO (3-Fluorophenmetrazin) – ein stimulierender Amphetamin-Ersatz

3,4-ETMC – ein Cathinon mit MDMA-ähnlicher Wirkung

1S-LSD – ein Lysergamid, das als „legales LSD“ gilt

Ihre Legalität ändert sich jedoch schnell; einige stehen kurz vor der Aufnahme ins NpSG.

Sind Legal Highs an Halloween 2025 legal oder verboten?

3-FPO ist bereits verboten (seit 2019 im NpSG).

3,4-ETMC ist noch legal, steht aber kurz vor einem Verbot durch den Bundesrat.

1S-LSD war im Oktober 2025 noch legal, soll jedoch bald ins NpSG aufgenommen werden.

Die rechtliche Situation kann sich täglich ändern – aktuelle Infos liefert das BfArM oder das Bundesgesetzblatt.

Warum sind Legal Highs zu Halloween besonders beliebt?

Halloween-Partys bieten ein Setting voller Reize, Musik und Masken. Viele Menschen suchen hier nach außergewöhnlichen Erfahrungen – oft mit Stimulanzien oder Halluzinogenen. Doch gerade dieses Umfeld erhöht das Risiko von Panikattacken, Kreislaufbelastungen und Kontrollverlust, besonders bei Substanzen wie 1S-LSD oder 3,4-ETMC.

Darf ich nach Legal-High-Konsum Auto fahren?

Nein. Auch wenn eine Substanz „legal“ ist, bist du im Straßenverkehr nicht fahrtüchtig.

Polizei-Tests erkennen viele RC-Wirkstoffe, und du riskierst Führerscheinentzug sowie Strafen wegen Fahruntüchtigkeit (§ 316 StGB). „Legal“ bedeutet nicht „sicher“ oder „straßenverkehrstauglich“.

https://happyflower.io

https://happyflower.io

Share:

Ist 3,4 ETMC legal?

THC Vape – Der moderne Cannabis-Genuss ohne Kompromisse